Erwerbsausfall und soziale Absicherung - Bericht. Mehrere parlamentarische Vorstösse forderten eine umfassende Überprüfung des Systems der sozialen Sicherheit und seiner Entwicklungsperspektiven. Sie stellen verschiedene Reformmodelle zur Diskussion, unter anderem eine allgemeine Erwerbsversicherung (Postulat 09.3655 Schenker Silvia).

Mit dem vorliegenden Bericht kommt der Bundesrat (= Regierung der Schweiz) dieser Forderung entgegen. Der Bericht liefert in einem ersten Teil einen Überblick über das bestehende System der sozialen Absicherung von Erwerbsausfall und erläutert seine Stärken und Schwächen vor dem Hintergrund der geäusserten Kritik.

Ergebnisse. Er vergleicht danach das heutige System mit den verschiedenen zur Diskussion stehenden Reformvorschlägen und zieht daraus Schlussfolgerungen in Bezug auf einen allfälligen Änderungsbedarf.

Die Überprüfung ergab nach der Meinung der Regierung, dass das schweizerische Sozialversicherungssystem seine Ziele für den allergrössten Teil der Personen im Erwerbsalter erreicht. Seine grundlegenden Prinzipien seien nach wie vor gültig und zielführend.

Das heiße aber nicht, dass das System perfekt wäre. Auch wenn grundlegende Reformen den Schweizer Bundesrat nicht zu überzeugen vermögen, so seien Verbesserungen doch angezeigt, um die Leistungssysteme einander anzunähern und besser zu koordinieren, falls davon mehr Effizienz, Gerechtigkeit oder Transparenz erwartet werden könne.

Bedingungsloses Grundeinkommen. Hinsichtlich des Modells einens bedingungslosen Grundeinkommens kommt die Schweizer Regierung zu folgendem Fazit:

Die Modelle eines garantierten Grundeinkommens sind bisher zu wenig konkret ausformuliert, so dass sich die Auswirkungen einer Einführung nur grob abschätzen lassen. Die grundsätzlichen Bedenken gegen diese Modelle lassen sich in drei Punkten zusammenfassen:

- Erstens stehen sie im Widerspruch zu den grundlegenden Werten, welche die Basis für das heutige System der Sozialversicherungen bilden. Danach soll die Existenzsicherung primär durch die Erwerbsarbeit jedes einzelnen erfolgen, nur wo dies nicht möglich ist, wird in begründeten Fällen die Existenzsicherung durch Sozialleistungen sichergestellt.

- Zweitens können Modelle mit tiefen Leistungen die Existenzsicherung für Personen mit einem begründeten Mehrbedarf nicht decken. Dazu sind Zusatzleistungen notwendig, welche zu einem ebenso komplex regulierten System führen werden, wie es das heutige Sozialversicherungssystem darstellt. Modelle mit hohen Leistungen sind demgegenüber praktisch kaum finanzierbar.

- Drittens bieten diese Modelle nichts für all jene an, welche für den (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt auf Leistungen angewiesen sind, die sie dabei unterstützen.

[Rätischer Bote] LINK ➨

Erwerbsausfall und soziale Absicherung - Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates (09.3655) Schenker Silvia „Allgemeine Erwerbsversicherung“ vom 12. Juni 2009 Bericht vom 14. September 2012, PDF.

17.9.12 [Letzte Aktualisierung 17.9.12] Das Vorarlberger Bloghaus verlinkt interessante Weblogs.

Lohnt sich ein Download? Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis:

Abkürzungsverzeichnis VI

Einleitung 1

1 Das Projekt 1

1.1 Hintergrund des Berichts 1

1.2 Projektorganisation 2

2 Der Bericht.2

2.1 Abgrenzung.2

2.2 Ziel und Vorgehen3

2.3 Aufbau3

Teil 1 Rahmen der Systemanalyse .3

3 Ziele und Grundsätze der sozialen Sicherheit3

3.1 Ziele 3

3.2 Funktionen .4

3.3 Beurteilungskriterien .5

4 Rahmenbedingungen: Entwicklung und Herausforderungen 7

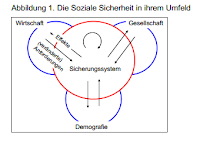

4.1 Die Soziale Sicherheit in ihrem Umfeld 7

4.2 Der Aufbau der sozialen Sicherheit und die Bemühungen um ein kohärentes System..7

4.3 Veränderte Rahmenbedingungen.10

4.4 Längerfristige Tragfähigkeit des Sozialstaates .11

5 Zusammenfassung von Teil I..11

Teil II Einkommenssicherung heute.13

6 Bestandsaufnahme und Beurteilung 13

6.1 Ein System, mehrere Leistungsträger und unterschiedliche Betrachtungswinkel13

6.2 Einbettung ins Umfeld des Systems 14

6.2.1 Zentrale Fragen: Grenzen der sozialen Absicherung, Prävention14

6.2.2 Beurteilung15

6.2.3 Vorläufiges Fazit 17

6.3 Eintritt ins System 18

6.3.1 Zentrale Fragen: Anspruchsvoraussetzungen 18

6.3.2 Beurteilung18

6.3.3 Vorläufiges Fazit 22

6.4 Im Innern des Systems 22

6.4.1 Zentrale Fragen: materielle Sicherheit und Integration in ein differenziertes, komplexes System 22

6.4.2 Beurteilung 27

6.4.3 Vorläufiges Fazit 31

6.5 Austritt aus dem System 31

6.5.1 Zentrale Frage: Selbstbestimmte Lebensführung durch Wiedereinstieg ins Erwerbsleben31

6.5.2 Beurteilung 32

6.5.3 Vorläufiges Fazit 33

6.6 Finanzierung 33

6.6.1 Zentrale Fragen: Aufteilung der Kosten und Finanzperspektiven

6.6.2 Beurteilung 34

6.6.3 Vorläufiges Fazit 35

6.7 Administrative Organisation 35

6.7.1 Zentrale Fragen: Viele Trägerschaften, Dezentralisierung, Spezialisierung 35

6.7.2 Beurteilung 35

6.7.3 Vorläufiges Fazit 36

6.8 Koordination 36

6.8.1 Zentrale Fragen: Koordination der Sozialversicherungen und mit anderen Systemen 36

6.8.2 Beurteilung 38

6.8.3 Vorläufiges Fazit 39

7 Zusammenfassung von Teil II 39

Teil III. Reformen 41

8 Gegenwärtig diskutierte Reformen 41

9 Grundeinkommen 43

9.1 Beschreibung 43

9.2 Beurteilung 44

9.3 Vorläufiges Fazit 47

10 Neugestaltung, Zusammenlegung bestehender Sozialversicherungen 47

10.1 Allgemeine Erwerbsversicherung (AEV).. 47

10.1.1 Beschreibung 47

10.1.2 Beurteilung 49

10.1.3 Vorläufiges Fazit 54

10.2 Funktionelle Reorganisation: Zusammenlegung von Leistungen mit derselben Funktion 55

10.2.1 Beschreibung 55

10.2.2 Beurteilung 57

10.2.3 Vorläufiges Fazit 58

11 Umfassende Harmonisierung der Sozialwerke: Rahmengesetz Existenzsicherung 58

11.1 Beschreibung 58

11.2 Beurteilung 59

11.3 Vorläufiges Fazit 60

12 Vereinheitlichung der Anspruchsvoraussetzungen und der Berechnungsgrundlagen bestimmter Leistungen 60

12.1 Beschreibung 60

12.2 Beurteilung 60

12.3 Vorläufiges Fazit 61

13 Koordination und gemeinsame Instrumente im Hinblick auf Integration 61

13.1 Beschreibung 61

13.2 Beurteilung 62

13.3 Vorläufiges Fazit 62

14 Zusammenfassung von Teil III 62

Schlussfolgerungen 65

Anhang 1. Leistungsbeschreibungen 67

Anhang 2. Projektorganisation 71Erwerbsausfall und soziale Absicherung

Anhang 3. Stellungnahme der SODK 72

Anhang 4. Parlamentarische Vorstösse 76

Anhang 5. Literaturverzeichnis 84